| Дым Отечества |

31 июля 2010 года |

От Берлина до Каунаса/ Кладбища советских военнопленных в странах Европы впервые посетила делегация из Коми

Делегация из Коми в Трептов-парке в Берлине.

Могила Михаила Карпова, отца Альбины Курыдкашиной.

Энтузиаст сохранения памяти о военнопленных в Бад-Зульца Марион Шнайдер (в центре).

Глиняные таблички с именами советских солдат, покоящихся на кладбище в Оэрбке.

Бургомистр Витцендорфа Уве Вриден.

Элида Тарабукина у могилы отца.

Сыктывкарка Элида Тарабукина на кладбище Бад-Зульца нашла именную могилу отца - Анатолия Осипова.

Форт VI в Каунасе.

В нашей газете уже сообщалось о завершении проекта «Не пропавшие без вести». Заключительным аккордом двухлетнего поиска сведений о гибели

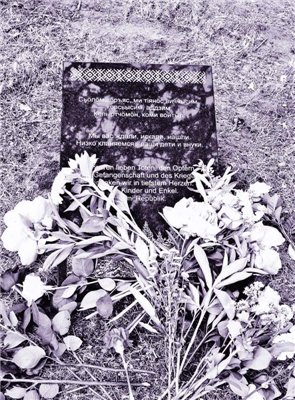

и месте захоронения наших земляков – солдат Великой Отечественной – стала поездка группы жителей Республики Коми в Германию и Польшу. Поездка состоялась в конце июня, ее кульминацией стала установка мемориальной доски на кладбище бывшего лагеря для советских военнопленных

в немецком городе Витцендорфе. Одним из идейных вдохновителей и организаторов этой акции стала внучка покоящегося в Витцендорфе коми солдата Изосима Трошева сыктывкарка Наталия Питюлина. Свои впечатления во время путешествия по западноевропейским странам она зафиксировала

в дневниковых записях. Предлагаем читателям нашей газеты ознакомиться с сокращенным вариантом дневника этой поездки. 20 июня. Сыктывкар. Наконец наше желание близко к воплощению как никогда. Ослепительно яркое утро. Свежо. Нас пятеро на перроне вокзала: Элида Тарабукина, Альбина Курыдкашина, Нина Аврамчик, Светлана Попова и я, Наталия Питюлина (остальные – Марина Тюфякова, Валерия Попова и Валентина Старцева присоединятся в пути). Радость и волнение: как все будет? 21 июня. Берлин. Аэропорт Тегель. Самолет из Москвы домчал за три часа. Садимся в автобус, который будет нашим домом на колесах в течение 10 дней. Направляемся к отелю, даже блуждаем, в конце концов находим его. Уже вечер, но мы решаемся посетить Трептов-парк, памятник советскому воину-освободителю. Добираемся долго, на автобусе и пешком. Величие и тишина, зелень и пение соловьев в этот поздний час на этом мемориальном месте покоряют. 22 июня. «Рабочий день» начинается позже, так как по законам Германии наш автобус 11 часов должен находиться «на приколе», иначе говоря, отдыхать. Едем на запад. Из окон автобуса видим памятник жертвам Холокоста архитектора Питера Айзенмана. Останавливаемся у Бранденбургских ворот, символа разделенной и объединенной Германии. После небольшой экскурсии движемся к Рейхстагу. «Немецкому народу» – такую надпись, отлитую из бронзы французских пушек, поместили на фасаде Рейхстага в 1916 году во время Первой мировой войны. В конце Второй мировой прибавились другие надписи – автографы советских солдат. Длинная очередь в Рейхстаг, пестрая и разноязычная. Молодые люди сидят на траве перед Рейхстагом. Спешим в Оэрбке, в первый пункт запланированного нами путешествия. Дорога занимает больше времени, чем предполагалось, – из-за обязательной остановки для отдыха водителя на 45 минут. Из-за этого приходится перенести встречу в Оэрбке на завтрашнее утро. Направляемся сразу в Витцендорф. Сегодня вечером у нас официальный ужин с бургомистром Уве Вриденом. 23 июня. Раннее утро. Едем в Оэрбке, в шталаг 321. Сегодня день Нины Аврамчик. Григорий Иванович Таскаев, ее отец, похоронен здесь. Экскурсию в Оэрбке с нами проводит бургомистр Андреас Эге. Железнодорожная станция, куда привозили военнопленных... Брусчатка, сохранившаяся с тех времен, и дорога, по которой изможденные люди пешком под конвоем следовали в лагерь… Каждый год, в национальный день скорби в середине ноября, здешние школьники проходят этот путь. Они несут глиняные таблички с именами военнопленных – это школьный проект, который можно назвать самой эффективной прививкой от нацизма. Осенью глиняная табличка с именем Григория Таскаева будет установлена на одном из мемориальных столбиков. Большое, ровное, ухоженное тенистое поле, окруженное лесом со всех сторон. На этом кладбище покоятся 30094 советских солдата. Нина Григорьевна плачет. Это слезы радости и непередаваемой боли, и это то, что предстоит пережить в разных точках Германии всем нам. После полудня в Витцендорф (бывший шталаг XB) приезжают люди, причастные к нашему проекту. Сегодня мы устанавливаем мемориальную плиту – символ памяти всех коми солдат, погибших в лагерях Европы в годы Второй мировой войны. Бургомистр Уве Вриден знакомит с камнерезчиком Акселем Ленбергом, изготовившим мемориальную плиту. Из Гамбурга специально по нашей просьбе приехал православный священник Сергий Бабурин. На церемонию приехали и другие священники Русской православной церкви в Германии, некоторые привезли своих детей. Над большим полем, под которым лежат более 14 тысяч советских солдат, звучит заупокойный молебен. Здесь, в этой точке Германии, в 1943 году нашел последний приют и наш земляк Владимир Николаевич Попов, сын и внук династии усть-сысольских священнослужителей, московский инженер. Его дочь Валерия Владимировна, живущая в Москве, всю жизнь мечтала посетить это дорогое и скорбное место. И вот она здесь, у могилы отца, которого знает лишь по фотографиям. Здесь же, в Витцендорфе, покоится и мой дед Трошев Изосим Семенович, уроженец села Чукаиб. Всего в Витцендорфе, на этом лагерном кладбище, остались лежать 39 наших земляков, уроженцев Коми края. В это же время за три тысячи километров, в России, в православных приходах Коми республики, тоже отпевают наших солдат. 24 июня. Утром едем в Берген-Бельзен. В бывшем концлагере погибло около 70 000 человек, из них около 50 000 советских военнопленных. Здесь не было газовых камер и печей, людей сюда привозили умирать. Сейчас здесь огромный мемориальный комплекс и музей. Для строительства информационно-документального центра в Берген-Бельзене правительство Германии выделило миллионы евро. Здесь много посетителей, солдат, молодых людей. Так же, как в Оэрбке, здесь осуществляется школьный проект с глиняными табличками. Семинары и школьные уроки для студентов и школьников проводят сотрудники музея. Но, по словам нашего гида Лидии Милке, есть особая группа посетителей, которые «лучше меня знают, куда идти...». Это бывшие заключенные концлагеря. Нас потрясает фильм, который демонстрируют здесь в специальном зале. Это кадры, снятые британскими военнослужащими во время освобождения лагеря. Возвращаемся в Витцендорф. Вечером в городской ратуше встреча со свидетелями событий тех далеких лет, когда в их городе находился лагерь военнопленных. Собралось около 25 человек. Каждый рассказывает, что его привело на эту встречу, что он помнит. Здесь вместе с нами и Франц Офферманн, много усилий приложивший для того, чтобы наша поездка состоялась. 25 июня. Едем дальше, на запад, в лагерь Зандбостель, где первоначально содержался отец Альбины Курыдкашиной – Михаил Федорович Карпов. Позже он был направлен на юг, в лазарет Херлесхаузена. Сохранившиеся лагерные бараки с двухъярусными кроватями воссоздают облик лагеря. «Русская» часть лагеря была строго изолирована от остальной и отличалась особо строгим режимом. В шталагах Цайтхайн, Штукенброк-Зенне, Зандбостель, чтобы не умереть с голоду, пленные ели кору, листву, траву, ядовитые грибы. Они набрасывались на отбросы, рылись в мусорных баках, пожирали то, что не употребляли даже животные. Процветали воровство охранников и черный рынок, что еще более усугубляло голод. Неработающие военнопленные вообще были обречены на голодную смерть. Столовая посуда и приборы не предусматривались. И лишь после того, как русские пленные потребовались как рабочая сила, положение с питанием несколько изменилось. Этим же вечером преодолеваем еще один отрезок пути и прибываем в Витмаршен, городок на крайнем западе Германии, у голландской границы. Ландшафт здесь такой плоский, что «жители уже в понедельник знают, кто придет к ним в гости во вторник». Здесь на одном из кладбищ похоронен Андрей Яковлевич Попов, дед Светланы Поповой. Он был направлен сюда в составе рабочей команды и умер, предположительно, не выздоровев еще от старой болезни, симптом которой – отек – записан в карточке военнопленного. Район Эмсланд, где находится Витмаршен, известен как место добычи торфа, и лагеря здесь появились еще во времена зарождения нацизма как средство борьбы с оппозицией внутри страны. Отец Светланы – Александр Андреевич посылал запрос в архив Министерства обороны РФ, но так и не узнал, где именно похоронен отец. А в 2004 году его не стало. 26 июня. Сегодня нас снова ожидает длительный переезд, но отличные автобаны, по которым мы колесим, делают этот путь совсем не утомительным. 350 километров на юг. Мы в Херлесхаузене. Нас встречают бургомистр Хельмут Шмидт с женой. Мы тотчас же едем на «русское» кладбище. Хельмут спрашивает, приехала ли Альбина Курыдкашина. Кажется, он не надеется ее увидеть, так как незадолго перед отъездом Альбина Михайловна получила травму. Но она все же нашла силы на эту долгожданную поездку. Хельмут представляет двух женщин, Берту Шелленберг и ее дочь. Берта была десятилетней девочкой, когда здесь функционировал лагерь. Она видела, как сюда, на кладбище, привозили из лагеря мертвых, и приносила цветы на могилы. Так продолжается на протяжении десятилетий – она и сейчас приносит цветы из своего сада и просит Хельмута, чтобы он всегда сообщал ей о прибывших русских. Альбина Михайловна опускается на колени, гладит табличку с именем отца на могиле. Землю с могилы отца она набирает в льняной мешочек – он изготовлен учениками местной школы и украшен инициалами советского солдата Михаила Карпова и цветами. На могиле бывшего бургомистра Херлесхаузена Карла Фера мы оставляем цветы в знак уважения к его миссии. Именно благодаря ему каждый из умерших в лагерном лазарете был погребен в соответствии с законами прусского гражданского права, которые никто не отменял даже в годы нацизма и согласно которым каждый умерший обязан быть должным образом зарегистрирован и иметь достойное погребение. Карл Фер поступал так не только из-за чувства долга, сколько как сочувствующий, сострадающий человек. Когда он уходил на Первую мировую войну, мама сказала ему: «Мой мальчик, не забывай, что матери французов и русских так же боятся за своих детей, как я за тебя». Кроме того, он всегда помнил, как тяжело страдала его мать, когда его брат в Первую мировую пропал без вести. Благодаря этому человеку в Херлесхаузене и остались именные могилы советских военнопленных. Еще три наших земляка покоятся в Херлесхаузене в именных могилах. Среди них и Анатолий Торлопов, чьи родственники уже откликнулись на наши предыдущие публикации. 27 июня. Наш следующий маршрут – Бад-Зульца, место погребения Анатолия Петровича Осипова. Его дочь, Элида Тарабукина, старается не выдать волнения. Но мы знаем, как долго она ждала встречи с ним и сколько горьких слез пролила. Нас встречают заместитель бургомистра Герд Вайгенд, энтузиаст и по совместительству владелица крупного оздоровительного центра Марион Шнайдер, историки Петер Франц и Удо Вольфельд. Едем сразу на кладбище. И тут – потрясающая неожиданность. Оказывается, могила Анатолия Осипова тоже имеет имя! Прошло 68 лет, прежде чем Элида Анатольевна смогла припасть к плите с именем отца. Причитая и рыдая, рассказать ему, как ей без него жилось, как она его ждала и что наконец она здесь, рядом. Выплакавшись, она высыпает землю из родной Прокопьевки на могилу, наливает по российскому обычаю рюмку водки, кладет на нее кусочек черного хлеба, предложив всем присутствующим выпить за помин души отца. Признается, что сделала главное дело своей жизни… В Элиде Анатольевне просыпается поисковый азарт, и вот уже она исследует надписи на соседних могилах, чтобы найти по фамилиям наших земляков. Посещаем место бывшего лагеря. Это был кирпичный завод, в печах которых и жили заключенные. Как и везде, царили полная антисанитария, голод. Возникшая затем эпидемия тифа быстро сразила могучего красивого человека, каким был Анатолий Осипов. Вечером присутствуем на ужине у Марион Шнайдер. Много общаемся, обмениваемся адресами. Элиду Тарабукину просят рассказать о ее семье и разрешить использовать ее фотографии в будущей книге. 28 июня. Едем в Цайтхайн. Это место, где похоронен дед Марины Кочубей – Василий Иосифович Курыдкашин. К сожалению, вышло так, что Марина не смогла поехать с нами, в последний момент помешали обстоятельства. Большое, ровное поле примерно 300 на 300 метров. Всего на четырех кладбищах Цайтхайна похоронено 30 000 человек. Здесь тоже нас ждут. Слушаем трагичную, такую похожую на все историю. В первые месяцы лагерь состоял лишь из огражденной колючей проволокой зоны, в которой военнопленные находились без всякого укрытия от солнца, дождя и холода. Прибывавшие с июля 1941 г. пленные вынуждены были строить в первую очередь жилые помещения для охранных команд и хозяйственные постройки и лишь с сентября смогли приступить к сооружению бараков для себя. Слева и справа от центральной дороги между аркой и обелиском находятся братские могилы. Первоначально они были индивидуальными, но в 1948 году их сровняли с землей. Зажигаем свечи, наливаем в стаканчик водки, кладем цветы. Наш гид передает для Марины пакет документов и фарфоровый медальон, на котором изображен руководитель лагерного сопротивления советский военнопленный Степан Злобин. 29 июня. Мы в Берлине. Большая часть нашей группы отправляется в Москву, домой. А мы с Мариной Тюфяковой едем в Польшу на поиски места захоронения ее деда Василия Дмитриевича Ильчукова. Наш путь – в Треблинку, где директором работает Эдвард Копувка, автор книги о польском лагере 366 (Седльце). Предположительно в Седльце В.Ильчуков и умер. 30 июня. В Треблинку нас везет Марек Фальковски, владелец нашего отеля, который накануне с женой Гертрудой полночи провел за компьютером, помогая в наших поисках. Он много знает о Треблинке, его дед работал на железнодорожной станции Малкини, последней станции перед Треблинкой, все составы шли через нее. Тогда местным жителям уже было известно об ужасах, творящихся у них по соседству. Марек с болью и недоумением рассказывает: «Поезд остановился в Малкини, и местные жители сказали пассажирам, что их ждет в Треблинке. У них была возможность бежать и спастись… Но почему они не использовали ее? Очевидно, не хотели верить, что «цивилизованная» немецкая нация способна на такое». Треблинка, лагерь уничтожения, «знаменит» тем, что здесь практически не было бараков, потому что в этой адской машине людей убивали прямо с колес. Они доставлялись сюда ежедневно железнодорожными составами и сразу же попадали в газовые камеры. Волосы на голове шевелятся, когда идешь среди сосен по белому песку. 800 000 человек лишили здесь жизни. Лагерь смерти прекратил свое существование к осени 1943 года, после поражения немцев под Сталинградом. В беседе с Копувкой выясняем, что с большой долей вероятности к польскому (седльцкому) лагерю № 336 имели отношение в конце войны итальянские военнопленные, но никак не советские. Значит, Василий Ильчуков похоронен не в Польше. Принимаем решение ехать в Каунас, где был еще один лагерь под таким же номером 336. И снова мы в доме у Марека, ищем возможность как можно быстрее добраться до места. Он везет нас в Малкини, к поезду на Белосток, а оттуда поздно вечером отходит автобус в Каунас. 1 июля, 4 часа утра. Каунас. Дожидаемся пяти часов, чтобы пристроить свои чемоданы в камеру хранения, и отправляемся на поиски. Пожилой мужчина очень подробно рассказывает, как добраться до форта VI, где находился лагерь советских военнопленных №336. Форт VI – это часть Ковенской крепости, системы оборонительных сооружений, построенных в городе Ковно (Каунас) в период 1879-1915 гг. и предназначенных для защиты западных рубежей Российской империи. Незнакомая девушка ведет нас на рынок, где можно в этот ранний час купить цветы, ждет нас, пока мы выбираем, ведет на остановку. Добираемся на автобусе 15 минут. И вот мы у места, где много католических крестов. Сам форт находится в глубине леса, его приходится искать. Небольшие ворота со спирально закрученной колючей проволокой над ними (по всей видимости, колючая проволока еще с тех времен) закрыты. Пролезаем сквозь щель в воротах. Раннее утро, росистая трава, кругом полное безлюдье. Исследуем форт почти на ощупь. Вокруг высятся массивные кирпичные стены со следами разрухи. Фотографируем мемориальную доску, на которой читается едва различимая надпись по-литовски. Здесь, в Каунасе, в форте VI, в жестоких условиях постоянного холода и голода погибло около 35(!) тысяч советских военнопленных. Все они стали жертвами первых месяцев войны, когда многие соединения попали в окружения, были пленены. Военнопленные здесь, как и везде, были обречены на истощение и голодную смерть. В этой литовской земле похоронен и уроженец села Пажга Василий Ильчуков. Из воспоминаний старшей дочери Василия Ильчукова – Зинаиды Васильевны: «До войны отец работал в колхозе. В свободное время рыбачил. Перед глазами до сих пор вижу: в руках у него огромные рыбины. Заготавливал сено, строил дом, в котором мы и живем до сих пор. В 27 лет, в 1934 году, женился на Матрене Поляковой. Был работящий, веселый. По дому молодой жене во всем помогал, очень любил дочерей. Дом до войны поднял, но окна на кухне размером вышли поменьше, чем в комнате. Отец говорил: приеду – доделаю. И мы все время его ждали, ждали. Мама дожила до 90 лет, и до последней минуты ждала мужа...» Сколько недостроенных домов осталось «сиротами» после войны, безмолвное горькое напоминание об ушедших в вечность хозяевах. В полукилометре от форта разбит небольшой мемориал на воинском кладбище. Здесь у памятника зажгли свечу, возложили цветы, передали поклон от дочерей Василия Дмитриевича Ильчукова Зинаиды и Ии, сохранивших добрую память об отце. Посещаем еще один воинский мемориал, где на большой ухоженной территории покоятся погибшие в боях литовцы, русские, немцы… Едем в городское управление памятников в надежде найти списки военнопленных. Везде нам помогает немец Гельмут Мюллер. Возвращаясь назад, мы снова колесим по Польше и Германии, спешим на наш самолет, улетающий из Берлина в Москву. Наконец нас ждет отдых в московском представительстве Республики Коми. А дальше поездка домой, в Сыктывкар. Все члены нашей делегации, такие разные, непохожие друг на друга, сделали все, чтобы это путешествие по памятным местам не только состоялось, но и осталось запечатленным, зафиксированным, заняло прочное место в сердце и памяти. Благодарна моим спутницам: консультанту Управления внешних связей и протокола Администрации Главы РК Валентине Старцевой за безупречный перевод, Светлане Поповой за серию фотографий, Нине Аврамчик – за готовность в любую минуту оказать поддержку, Марине Тюфяковой – за всегдашнюю доброжелательность и целеустремленность, Альбине Курыдкашиной – за мужество и стойкость, Элиде Тарабукиной – за открытость и искренность, Валерии Поповой – за такт и внимательность. Наталия ПИТЮЛИНА. БЛАГОДАРНОСТЬ Десятки людей и организаций помогли осуществить поездку к местам захоронений солдат Второй мировой войны. Выражаем искреннюю благодарность за оказание материальной помощи и содействие: Правительству РК, заместителю Председателя Госсовета РК Валерию Петровичу Маркову, Министерству национальной политики РК

(и лично Ирине Букиной), Сыктывкарскому отделению партии «Единая Россия», Сыктывкарскому хлебокомбинату, Галине Анисимовне Лапшиной, В.В.Кирушеву, М.С.Лызловой, Г.В.Туисовой, З.А.Калимовой, М.А.Калимовой, Г.А.Ждановой, Г.С.Калимовой, Г.А.Осанкиной, В.В.Филипповой, Н.Г.Аврамчик, М.В.Лажаневой, Л.В.Капиной, Т.В.Луста, Г.М.Комышевой, Н.Х.Поповой, В.Л.Муравьеву, Вит.Вл.Артееву, Вл.Викт.Артееву. За помощь в организации поездки: Генеральному консульству Германии в Санкт-Петербурге, посольству Федеративной Республики Германии в России, бургомистрам городов Германии: Uwe Wrieden, Helmut Schmidt, Andreas Ege. Искренняя признательность за поддержку историкам, энтузиастам, частным лицам: Михаилу Рогачеву, Сергею Харюкову, Татьяне Моргачевой (Санкт-Петербург), Екатерине Ивашевой, Ольге Елькиной, Ольге Дымовой, Алексею Трошеву (США), Трофиму Мяндину, отделению Русской православной церкви в Гамбурге и лично отцу Сергию (Бабурину), Василию Трошеву, Anna Dembowski (Польша – Санкт-Петербург), Марине Орловой, Valery Kleiman (Канада), Wadim Wiebe (Германия), Надежде Чермных. Гражданам Германии и Польши: Franz Offermann, Hannelore Euhus, Lydia Milke, Axel Lehnberg, Drago Dujkovic, Andreas Ehresmann, Klaus Volland, Kurt Buck, Hubert Titz, Reinhard Golsch, Georg Schulte, Wilfried Meier, Gerd Weigend, Marion Schneider, Peter Franz, Udo Wohlfeld, Ruht-Barbara Schlenker, Claudia Vetters, Jens Nagel, Helmut Mueller, Christine Sikorski, Marek и Gertruda Falkowski, Kopowka Edward, Wojciech Beszczynski. |