| Дым Отечества |

24 апреля 2010 года |

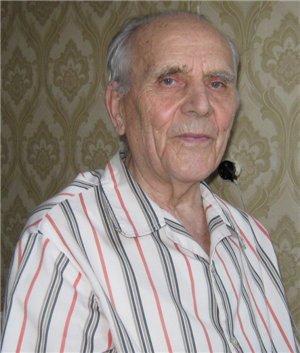

Военное братство Братинковых сегодня скрепляет лишь оставшийся младший брат

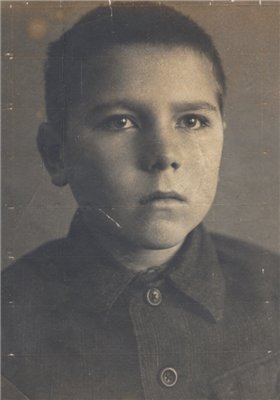

Володя Братинков, 1938 г.

По сложившейся традиции на этой странице «Дыма Отечества» публикуются материалы, темы для которых подсказаны нашими читателями или написаны ими. Ломать голову над тем, чему будет посвящена новая серия публикаций под рубрикой «Читатель – газета» в наступившем 2010 году, долго не пришлось. Нынешний год в нашей стране проходит под знаком 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. В победном 1945 году тех, кого называли фронтовиками, ветеранами войны, в СССР насчитывалось более 20 миллионов. Всего около миллиона солдат-победителей смогли перешагнуть в новое столетие и тысячелетие. А сейчас, еще десять лет спустя, их и того меньше. Уходит время, уходят из жизни фронтовики. В нынешний юбилейный год со Дня Победы, наверное, есть смысл расспросить каждого из участников Великой Отечественной, рассказать о каждом из тех, кто живет рядом с нами. В течение всего года в новой рубрике газеты «Они сражались за Родину» мы будем публиковать рассказы о людях, с оружием в руках приближавших Победу. Из уст ветеранов войны надеемся услышать не только подробности их жизненного и боевого пути, но и воспоминания о самых памятных, драматичных, трагичных эпизодах Второй мировой войны. Все то, что сопутствовало войне, стало ее неотъемлемой частью, закаляло характер бойцов, вымостило дорогу к Победе. Боевым, фронтовым братством часто называют участников Великой Отечественной войны. В семье Братинковых из сысольского села Пыелдино такое братство могли бы составить трое братьев, с оружием в руках защищавших Родину. Кровопролитная война отняла жизни двух старших братьев Братинковых. А младший – Владимир Афанасьевич, пройдя войну, преодолев множество препятствий на долгом жизненном пути, сейчас готовится встретить 65-летие Победы. Корни Владимира Афанасьевича в деревушке Костромгрезд – одном из околотков большого, разветвленного села Пыелдино. По семейным преданиям, в стародавние времена сюда, в зырянскую глушь, из костромских пределов бежали трое братьев по вере. Так и стали их называть – Братинковы. Для дальнейшей жизни облюбовали они живописное место между двумя речками – Малый и Большой Тик в полутора километрах от Сысолы. Назвали свое поселение именем, напоминавшим о навсегда оставленной родной стороне, и пустили на новом месте глубокие корни. В начале ХХ века одна из семей Братинковых в Костромгрезде насчитывала восемь человек – родители и шестеро детей. Хозяин дома Афанасий Алексеевич с молодости отличался решительным, волевым характером. Под стать ему была и жена Мария Василисковна. Родители не смогли выучиться, хотя задатки к учебе у Афанасия Алексеевича были заложены немалые, даже после приходской школы он отлично справлялся с обязанностями счетовода, бухгалтера. Желание помочь детям получить образование и привело позже семью Братинковых в Сыктывкар. В Пыелдино и старшие, и младшие Братинковы трудились-крестьянствовали. После начала коллективизации тоже вступили в колхоз. В здешнее коллективное хозяйство «Социализм» сдали личный скот и сельхозинвентарь, что оценили на 203 рубля. Теперь время приходилось делить между работой в колхозе и на личном подворье. С трудом, напрягом, но успевали и там, и тут. У других же, судя по всему, на это не хватало энергии, запала, сметки. В оправдание своих трудностей и неудач некоторые стали строчить доносы на соседей. Досталось от недоброжелателей и Афанасию Братинкову. На его счастье, ревизор Морозов, приехавший из Сыктывкара, оказался объективным и честным. Разобравшись в ситуации, он вынес вердикт: наветы на семью Братинковых несостоятельные, живут и кормятся они своим трудом, все налоги платят исправно. Испытания между тем следовали одно за другим. Старший сын в семье – Александр Братинков – на вольные хлеба вышел еще в конце 20-х годов. Работал на различных стройках в разных частях страны. В 1940 году с Урала был призван на советско-финляндскую войну. С того времени в семье Братинковых осталась реликвия – газета «На боевом посту». В номере за 16 февраля 1940 года описан подвиг группы разведчиков, где был и Александр. Преодолев три линии заграждений из колючей проволоки, разведгруппа ворвалась в окопы неприятеля и захватила «языков». За этот подвиг Александра Братинкова наградили орденом Красного Знамени. Экземпляр газеты солдат еще успел отослать домой. А в начале марта 1940 года он умер от полученных ран. В 1939 году настал срок пойти на ратную службу среднему сыну – Михаилу. Ко времени призыва в армию он уже имел диплом Сыктывкарского водного техникума. Судовым механиком средний Братинков плавал по Печоре. Из Щельяюра и попал в танковые войска. Осенью 1941 года срок службы заканчивался. Но вместо скорой демобилизации танковый полк, в котором он находился, перевели с Дальнего Востока в Белоруссию. Местом новой дислокации стал город Береза Брестской области, в 60 километрах от границы. Отсюда Михаил успел отослать домой всего одно письмо. А после начала войны как будто в воду канул – ни одной весточки родные не получали. Уже много лет спустя отец Михаила – Афанасий Алексеевич получил из Подольского архива Министерства обороны СССР скупые сведения об участи второго сына. Из архивных документов явствовало, что Михаил Братинков пропал без вести осенью 1941 года. Отец знал, какая кровавая мясорубка в начале войны разворачивалась на приграничных территориях, какой неприятельский натиск пришлось сдерживать нашим частям. «Пропал без вести» – это определенно означало гибель сына. В годы войны, в 1944 году, семья Братинковых понесла еще одну тяжелую утрату. В командировке трагически погибла дочь Анна. В то время она работала заведующей отделом физкультуры и спорта Прилузского района. Смерть трех старших детей оставила у родителей незаживающие рубцы и раны. Но жизнь продолжалась. Младшего – Владимира Братинкова – призвали на фронт в самом разгаре войны, в августе 1942 года. Ему в это время еще не исполнилось и 18 лет. А за два года до этого совсем еще мальчишке Володе улыбнулась редкая для той поры удача: он побывал в пионерском лагере «Артек». До сих пор перед глазами ветерана детали этой памятной поездки. В 1940 году Коми АССР во всесоюзный пионерский лагерь выделили всего одну-единственную путевку. Не трудно представить, через какое «сито» предстояло пройти претенденту на нее. Кандидатура Володи Братинкова, отличника из 12-й сыктывкарской школы, видимо, удовлетворила все комиссии. В то время существовал регламент – каждого направлявшегося в Артек школьника до Москвы сопровождал взрослый. В столице съехавшихся со всей страны ребят специальным поездом доставляли в Крым. Радость от отдыха возле приветливого моря удвоилась, утроилась от встречи в Артеке с земляками. Главным врачом пионерской здравницы перед войной работал уроженец села Ыб Александр Степанович Постников. Он и его жена, тоже медработник, Анастасия Александровна очень обрадовались встрече с коми мальчиком. Пригласили к себе в гости. А после окончания смены Анастасия Александровна, направлявшаяся в гости на родину, в Сыктывкар, сопровождала Володю из Артека домой. Минуло меньше двух лет, и ушел на фронт доктор из Артека Александр Постников. В Пуховичском пехотном училище, эвакуированном из Белоруссии в Великий Устюг, постигал премудрости военного дела курсант Владимир Братинков. Большие потери на фронте заставили ускорить обучение, в звании младшего сержанта Володю отправили на передовую. В Жиздринском районе Калужской области, куда он попал, шли бои местного значения. Но здесь, как и везде, войска изо дня в день несли большие потери. Бои, обстрелы, бомбежки, тяжелые ранения, гибель однополчан... Свидетелем всего этого пришлось сразу же стать и Владимиру. Его глазам открывалась и скрытая для других изнанка войны. Один из сослуживцев Братинкова прострелил себе руку. Над ним свершился скорый военный суд. Изувечивший себя солдат стоит перед строем. Перед ним группа автоматчиков. Им предстоит привести в исполнение приговор в отношении своего однополчанина. Кто-то вздрогнул, повернул автомат в другую сторону. Это не укрылось от рядом стоявшего особиста. Он прикрикнул на заколебавшегося солдата. Вблизи наших окопов послышались автоматные очереди... На освобожденной территории поймали человека, который, со слов местных жителей, служил фашистам. И тут тоже свершился скорый суд. На шею предателя набросили петлю. Перед лицом неминуемой гибели он зло закричал на советских солдат. При освобождении в марте 1943 года калужского села Аликово Братинкова ранило. Осколок попал в лицо. Обливаясь кровью, он упал. Полк, в котором служил Владимир, передвинулся на другие позиции. Там посчитали его убитым, составили похоронку. Домашние были убиты горем от скорбного известия. К счастью, вскоре подоспело другое сообщение, что солдат жив. Госпитальные койки сменил батальон выздоравливающих. В июне 1943 года Братинкова сразила еще одна болезнь – воспаление легких. Юный, неокрепший организм не был готов к такому напряжению, к суровому быту. Но он же и помогал бойцу выкарабкиваться, раны быстро заживали, болезни отступали. Очередное назначение он получил в комендатский взвод

371-й дивизии. Основной задачей взвода являлась охрана штаба полка. Эта служба на фронте тоже таила немало опасностей. Ведь одной из задач противника было и уничтожение штабов. Братинков стал свидетелем, как немецкий снаряд угодил в наблюдательный пункт полка. Командира полка тяжело ранило, остальных убило. Пришлось командованию спешно подыскивать замену. Дивизия с боями продвинулась на запад. После Калуги и Смоленска освобождали Белоруссию. Под Оршей подверглись такому массированному артобстрелу, что дивизию пришлось комплектовать по новой. Возле Витебска вновь вступили в ожесточенные бои. К слову, в Белоруссии не забыли вклад советских солдат в освобождение от фашистов. Владимир Афанасьевич – кавалер двух медалей теперь уже суверенного государства Белоруссия. Зимой 1944 года Братинков получил приказ срочно доставить донесение из штаба полка на наблюдательный пункт. Чтобы ускорить путь, пошел по сильно обстреливаемой местности. Снова ранило. Полтора часа Владимир лежал, истекая кровью. Лишь ночью санитары доставили его в полевой госпиталь. Сразу же уложили на операционный стол. А затем началась госпитальная эпопея. Как признается ветеран, по тыловым госпиталям он изучил географию страны. Смоленск сменило Подмосковье. Говорили, что оттуда повезут в Среднюю Азию. Но эшелон с ранеными направили в Сибирь. Стоял месяц май. Из вагонных окон открывалась бескрайняя, разлившаяся во все стороны Волга. Лишь на исходе первого летнего месяца – июня – состав достиг конечной точки следования – Красноярска. Рана не заживала. Гипс на ноге без конца ломали, при местном наркозе чистили гной, скребли прямо по кости. От боли темнело в глазах. Огромных усилий стоила каждая перевязка. Казалось, не осталось сил, чтобы и в очередной раз, стиснув зубы, выдержать прикосновение к боли, не закричать. С укороченной на три сантиметра ногой на двух костылях в августе 1944 года Владимир Братинков вернулся на родину. В Сысольском районе комсомолом в это время руководил будущий руководитель республики Иван Павлович Морозов. Братинков и Морозов были одногодками, оба воевали и вернулись домой после ранения. И сразу же очутились в гуще молодежных дел. Только-только Владимир успел забросить костыли, как стал призером республиканских соревнований, в 1945 году завоевал первое место по плаванию. А во время волейбольных матчей ему обеспечивали щадящий режим: ставили возле сетки, чтобы не бегать, а как можно точнее передавать мяч. Прошло совсем немного времени, и он заменил Ивана Морозова на посту первого секретаря райкома комсомола. Вся последующая работа Владимира Афанасьевича была связана с партийной работой. Сначала в Сысольском районе партии, затем в Коми обкоме КПСС. Крупным организатором здравоохранения в Коми республике была и его жена Анна Ивановна. С красивой девушкой Аней Чечулиной молодой фронтовик познакомился в 1947 году, в 1948 году они поженились. В течение долгих 19 лет Анна Ивановна работала заместителем министра здравоохранения Коми АССР, отвечала за развитие службы по охране материнства и детства. Не случайно и сын, и дочь Братинковых пошли по медицинской стезе, оба стали врачами. Супругам не хватило всего нескольких дней, чтобы вместе отметить 60-летие совместной жизни: Анна Ивановна скончалась два года назад. ...Шестнадцать наград на парадном пиджаке Владимира Афанасьевича. Среди них – орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией»... И самая дорогая награда – боевая медаль «За отвагу». Она вобрала в себя все: воодушевление и страх, грохот и тишину, жгучую боль и апофеоз победы... Николай СУРКОВ. |