| Дым Отечества |

27 декабря 2008 года |

Зырянский апостол/ Деяния Стефана Пермского во многом уникальны и в российском, и в мировом масштабе

П.Лимеров

С.Иванов. "В лесу. Памяти Стефана Пермского и других просетителей инородцев".

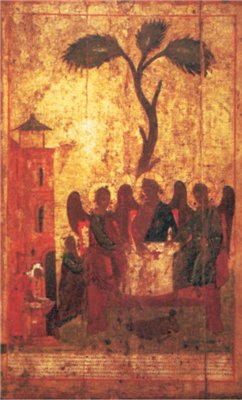

Житийная икона "Св.Стефан Пермский". XIX в.

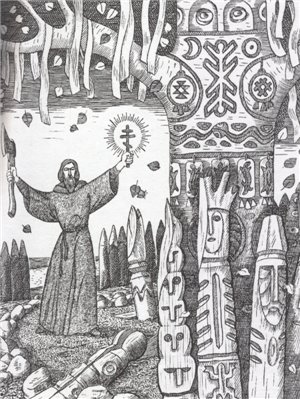

А.Мошев. "Стефан Пермский и прокудливая береза".

С публикации о полумифической стране Биармия в одном из прошлых выпусков приложения («Дым Отечества», 25.10.2008 г.) мы начали цикл, посвященный загадочным страницам и легендарным личностям прошлого Коми края. Самую большую известность, всероссийскую славу в минувшем тысячелетии по праву заслужил Стефан Пермский. Креститель Коми земли уже при жизни удостоился на Руси всеобщего почтения, переросшего после смерти в широкое почитание. Некоторые вехи биографии святого, а также мотивы его духовного подвига рассмотрены в недавно вышедшей в Москве книге «Образ св.Стефана Пермского в письменной традиции и в фольклоре народа Коми». Ее автор – кандидат филологических наук, научный сотрудник Института языка, литературы, истории Коми научного центра Павел Лимеров. Выход в свет этой монографии стал поводом для встречи с ученым, много лет исследующим истоки духовной деятельности С.Пермского, которые таят в себе немало загадок, породили различные гипотезы и интерпретации. – Павел Федорович, традиционный вопрос: что послужило толчком заняться историческими коллизиями 600-летней давности? – Отправной точкой стал 1996 год. Тогда впервые после десятилетий замалчивания в Коми торжественно отметили 600-летие со времени преставления С.Пермского, нашу республику посетил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В Сыктывкаре тогда же прошла первая светская научная конференция, обсудившая и чисто клерикальные вопросы, связанные с христианизацией Пермского края, обретением святости... Тогда же возник огромный интерес к личности Стефана. На гребне этих событий родился журнал «Арт», первый номер которого был посвящен святителю. Примерно в это же время в мои руки попали фольклорные материалы – легенды и предания о Стефане. Было чрезвычайно любопытно узнать, каким он живет в народном представлении.

В 90-е же годы увидели свет и были переизданы несколько классических работ, посвященных русским святым. Все это рождало закономерные вопросы. Кто он, Стефан Пермский: государственный чиновник, «продвинутый» лингвист, церковный иерарх-просветитель? – И кто же он? – Каждый исследователь наверняка ответит по-своему. С уверенностью можно сказать, что Стефан Пермский был великим современником князя Дмитрия Донского, своего собрата и сподвижника по вере святого Сергия Радонежского. Духовный подвиг святителя – святого епископа Стефана поставил его в один ряд с создателями славянской азбуки равноапостольными Кириллом и Мефодием, крестителем Руси князем Владимиром, с грузинской царицей Ниной. На протяжении столетий это равенство в России никем не оспаривалось. – Наша беседа проходит в дни, когда в Национальный музей Республики Коми из Сольвычегодска привезли одну из святынь, связанную со Стефаном Пермским, часть его церковного облачения – саккос. Уже на открытии выставки посетителей ожидало некоторое разочарование: оказалось, что святыня была создана три столетия спустя после кончины святого. Посох Стефана с вырезанными на нем сюжетами о его подвигах и хранящийся в музее Перми тоже был изготовлен более столетия спустя после его кончины. Пресеклась письменная традиция на пермском языке, заложенная Стефаном. Поэтому же, наверное, его реальный образ приобретает некие мистические, мифологические черты, переходит в разряд легендарных. На какие исторические источники опираетесь вы в своих исследованиях? Ведь их сохранилось так мало... – Основным источником по истории России являются летописи. По нашему краю – созданная в XVII веке Вычегодско-Вымская летопись. Это хроника, фиксирующая самые значимые и яркие события на определенном отрезке времени: войны, конфликты, кончину высокопоставленных лиц... Другая составляющая исторических источников – церковно-славянские памятники, например свод житий русских святых. Одно из таких произведений, написанное Епифанием Премудрым, повествует о житии Стефана Пермского. Выдающийся русский историк Василий Ключевский еще в конце XIX века на основе анализа порядка 200 житий русских святых сделал неожиданный и в общем-то справедливый вывод. Он заключил, что произведения в этом жанре не могут рассматриваться как исторический источник, так как их авторы ставили перед собой и преследовали другие цели: описать путь к святости, сделать акцент на чудеса. По сути это литературные памятники. Поэтому когда речь идет о Стефане Пермском, мы имеем дело прежде всего с героем литературного произведения. Отсюда же, из литературного образа, проистекает его мифологизация. Вроде он был, а вроде и нет. Тем не менее «Житие Стефана Пермского», написанное его современником Епифанием Премудрым, остается ценнейшим источником по деятельности святителя, средоточием большинства наших знаний о нем. Хотя на основе «Жития» уже создано немало исследований, каждый историк на любом историческом отрезке времени находит в нем новые пласты, грани, акценты. Без этого произведения невозможно представить «стефановедение» ни в минувшем, ни в будущем. – Еще одна метаморфоза, связанная со Стефаном Пермским. Почти сразу после его кончины Епифаний Премудрый духовный подвиг Стефана описывает в житии. Казалось бы, к этому времени должен быть решен вопрос и с его канонизацией. Но в сонме русских святых имя Стефана появляется лишь полтора столетия спустя... – Вакуум в исторических познаниях позволяет некоторым этот факт трактовать превратно. Мол, вот, не хотели же канонизировать Стефана. Внутрицерковные интриги, трения между различными ветвями церковной и светской власти, конечно, происходили и в то время. Но к канонизации Стефана они никакого отношения не имели. Дело в том, что до XVI века в России почти не было святых, канонизированных по церковному уставу. Имелись лишь местночтимые святые. В святость Стефана его современники и потомки уверовали сразу же после его кончины, в XV веке он уже однозначно воспринимался как общерусский святой. Но официальное узаконение этого акта, действительно, произошло лишь 172 года спустя после смерти Стефана. На знаменитых Макарьевских соборах в 1547-1549 годах впервые были прославлены 30, а затем 70 русских святых. Это первые святые Русской православной церкви. В первую же тридцатку прославленных вошли и знаменитые на Руси митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Стефан Пермский. – В конце прошлого столетия, на пике интереса к личности и деяниям Стефана, в него пускали немало стрел. Говорили, что его миссия в Коми преследовала захватнические цели, была связана с присоединением северных земель к Москве, он выступил в роли государственного чиновника. И что в Усть-Вымь он пришел, опираясь на дружину. – Для опровержения этого потребуется ответить на главный вопрос, на котором зиждется озвученное вами мнение: насколько в XIV веке ощущалось влияние Новгорода на Пермь? Ведь именно «перетягивание одеяла» от новгородцев, владеющих Пермскими землями, якобы и сподвигло Дмитрия Донского снарядить сюда Стефана. Откроем Вычегодско-Вымскую летопись. Там черным по белому написано, что уже в 1333 году, при Иване Калите, пермяне целовали крест московскому князю, а «Новгороду не норовили». Епифаний в своем «Житии» тоже упоминает о том, что в Усть-Выми уже имелись московские тивуны и приказчики. Основания не верить этим источникам нет. Значит, завоевывать еще раз Москве Пермские земли не было никакого смысла. Не многие обращают внимание и на то, почему противник Стефана на Усть-Вымской земле – Пам – назван сотником. Такая должность в государственной иерархии того времени в России была унаследована от Золотой Орды, где их назначал великий хан. На Руси правом наделения сотников властью и определением круга их компетенции обладал великий князь. Если в 1333 году пермяне присягали московскому князю, значит, он же наделил Пама полномочиями сотника, и он являлся его наместником в этом отдаленном крае, при этом оставаясь главным языческим волхвом пермян. Какой был смысл Стефану опираться на войско, если эта сторона к его приходу уже числилась в составе Московского княжества? И с кем воевать? С народом охотников, разбросанным на тысячи километров? – Дискутируется вопрос и о национальности святителя. Текла ли, по-вашему, в его жилах зырянская кровь? – В Коми крае Стефан в общей сложности пробыл 16 лет. Уже через три(!) года после прихода сюда – в рекордно короткий срок – он открыл здесь епархию. Первую иноэтническую епархию в России. Уже этот факт и его современниками, и потомками на протяжении столетий воспринимался однозначно как чудо. Следует помнить, что мировоззрение наших предков, пронизанное религиозностью, кардинально отличалось от нашего. Но даже мы вынуждены признать, что столь успешная христианизация языческого народа с дарованным ему алфавитом, письменностью сродни подвигу. В мировом масштабе аналогов этому немного. Мне доводилось бывать в экспедициях у родственных коми народов, например хантов. В свое время их тоже крестили, но это не мешало им в своих жилищах располагать рядом икону, скажем, Николы Угодника и шкуры жертвенных оленей. Еще в середине прошлого века у обских угров тропки, ведущие к языческим святилищам, охраняли гигантские, трехметровой высоты, самострелы. Незваных гостей они протыкали как жука булавка. Смертельную силу этих стрел познали на себе, к примеру, появившиеся в Зауралье в 60-е годы геологи, тогда же эти самострелы были почти повсеместно изъяты, уничтожены. У древних коми в XIV веке они наверняка тоже были в ходу, как и многие другие приспособления и ухищрения для расправы с неугодным человеком. Но Стефан Пермский, как явствует из того же «Жития», беспрепятственно проник в Усть-Выми к языческому святилищу пермян и срубил прокудливую березу. Наверняка он сумел это сделать, опираясь на жреческое сословие, волхвов, сочувствие народа. Возможно, в этих местах он уже бывал, проповедовал. Был ли он коми? Писатель Лев Смоленцев, основываясь на обнаруженных им сведениях, писал, что по матери Стефан был зырянин. Город Устюг, в котором он родился, был основан на Пермских землях. В XVIII и даже в XIX веках в нем проживало значительное число зырян. По-иному, наверное, и не могло быть: настолько знать язык, чтобы создать на нем алфавит и письменность, было под силу лишь человеку, впитавшему его с молоком матери. Действующих алфавитов, а анбуром Стефана Пермского пользовались почти полтора столетия, в мировой истории было немного. Над их созданием бьются целые институты, чаще всего так и не достигнув цели. Некоторые ученые не без основания полагают, что стефановский алфавит до сих пор к коми, к удмуртскому языку подходит гораздо лучше, чем нынешняя кириллица. Сравнение стефановского алфавита с феноменом, с чудом приемлемо во всех смыслах. Жизнь и деяния Стефана пришлись на эпоху Предвозрождения в Европе и на Руси. Но в XIV веке, когда Стефан Пермский переводил на зырянский язык святое писание, об этом на Западе даже не помышляли. Робкие попытки поднять вопрос о переводе Библии, скажем, на английский язык пресекались как крамольные, на корню, за это отлучали от церкви, сжигали на костре. Зырянская азбука, перевод Божественной литургии на зырянский язык, создание православной Пермской церкви – все это мог сделать лишь гениальный человек. При этом удивляешься: как ему это позволили, как не казнили? По всей видимости, убедить в значимости своего «проекта» он сумел митрополита Алексия, а через него и Дмитрия Донского.

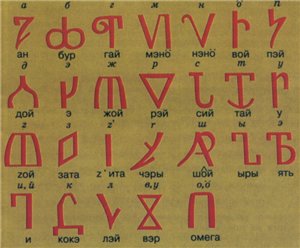

Все это раскрывает другие грани его личности – такт, дипломатичность, искусство убеждать. – Стефановская азбука до сих пор порождает много гипотез и версий. Что в ее основу положил С.Пермский: коми пасы, тюркские знаки, рунические письмена? И почему стефановская азбука оказалась столь недолговечной, исчезла, не оставив после себя почти никаких следов? – Дать исчерпывающий ответ, на основе какой графической системы С.Пермский создал зырянский алфавит, я не готов, хотя знаком со множеством версий их происхождения. То, что в его основу легли родовые знаки зырян – пасы, допустить можно. Еще в XIX веке краеведы писали, что в системе коми пасов закодирована огромная информация, например зырянские родословные. Но ведь и сами пасы появились не из воздуха, вобрали в себя определенную знаковую систему. Не зря они напоминают руны, причем не скандинавские или германские, а тюркские. Памятников со связным текстом на древнепермском языке сохранилось, как известно, очень мало, около десятка. Хотя еще в недалеком XIX веке их насчитывалось гораздо больше. Лишь в нескольких списках, и то в довольно поздних, дошел до наших дней и стефановский алфавит – анбур. Дольше всего, до середины XVII века, продержалась традиция проведения на коми языке церковных служб. Но и она пресеклась. Причины этого различны. После кончины Стефана на усть-вымскую кафедру уже не всходил ни один епископ зырянских корней, все его последователи были русские. Наверняка в русской церкви присутствовало и стремление к единообразию ведения служб. Древнепермский алфавит не был уничтожен, просто по мере овладения переписчиками старославянским языком он утратил свою востребованность. Сохранение традиций национального языка требовало его перехода в литературный язык, как это случилось на Западе, а позже, в XVII-XVIII веках, и на Руси. В Коми в то время национальной интеллигенции, писателей не могло быть. Да и гораздо позже, уже в XIХ веке, после второго витка создания коми письменности и литературной традиции Иваном Куратовым, они тоже оказались обречены. Продолжателями дела С.Пермского в определенной степени уже в конце XIX – начале XX века стали «бурсьылысьяс» («певцы добра»), проповедники божьего слова на коми языке. Их центр находился в селе Мыелдино на Верхней Вычегде. Бурсьылысьяс на коми язык перевели множество богослужебных текстов, духовные стихи, апокрифы. К сожалению, их деятельность еще изучена недостаточно. Известно лишь, что в 40-50 годы XX столетия за свою приверженность к богослужению на родном языке они сильно пострадали. – Писал ли Стефан Пермский иконы? Существует мнение, что он – автор зырянской «Троицы», хранящейся в Вологодском краеведческом музее. – Одно из церковных преданий гласит, что святитель писал и иконы. Зырянская «Троица» из фондов вологодского музея, действительно, датируется временем Стефана – XIV веком, то есть она очень древняя, еще дорублевская. Некоторые искусствоведы не без основания полагают, что она вышла из-под кисти С.Пермского. Наверное, не случайно, что некоторые тексты на древнепермском языке сохранились и дошли до наших дней тоже только на иконах. Мне неизвестно, бытовали ли до Стефана на Руси образа, снабженные текстами. Их широкое распространение началось именно с него тоже не случайно. Отправляясь в дальние приделы крестить язычников, он снабдил святые образа текстами на их родном языке. Такие иконы как бы увеличивали поле деятельности языка, расширяли его коммуникативную функцию. Это говорит о глубоких познаниях Стефана в сфере человеческих взаимоотношений, психологии. – Еще один удивительный факт, уходящий корнями в годы деятельности Стефана. Небольшой затерявшийся в тайге град Усть-Вымь дал четырех святых Русской православной церкви, после Стефана были канонизированы еще трое его последователей. Известны их имена. И почти ничего об их судьбах. – Усть-Вымская епархия в

XV – в середине XVI века являлась центром огромной территории, куда входили Пермь Великая с центром в Чердыни, весь Вологодский край и даже Новгородские приходы. Таким возвышением отдаленный от центра населенный пункт был обязан духовным лидерам, служившим здесь. К сожалению, сведений о них осталось немного. Сменившие Стефана на усть-вымской кафедре епископы Филофей и Питирим среди современников слыли образованнейшими людьми. Например, епископу Питириму приписывается создание одного из списков шедевра древнерусской литературы – «Повести о Петре и Февронии». Он же автор жития еще одного очень почитаемого русского святого, митрополита Московского и всея Руси Алексия. Святой Питирим – последний епископ Пермский, крестил жителей Удоры, камских коми и государя всея Руси Ивана III. Его жизнь закончилась трагически, он был убит вогулами. Святой Иона завершил крещение камских коми. При его духовном правлении единая стефановская письменность функционировала в обоих половинках земли Пермской: в Перми Вычегодской с центром в Усть-Выми и в Перми Великой с центром в Чердыни. Мощи святого Ионы покоятся в Усть-Выми. – Почему, на ваш взгляд, часть национальной коми интеллигенции в последние годы «на щит» поднимает Пама сотника, рисуя негативный образ Стефана Пермского? – Это своеобразная реакция на атеизм, культивируемый долгие десятилетия при советской власти. Семидесятилетняя история отрицания христианской религии привела к нивелировке сути, смысла православия. Те, кто утверждает, что истинная, исконная религия жителей коми пармы – язычество, похоже, не понимают истоков и принципов христианства. А значит и того, что наши предки, приняв его из рук Стефана Пермского, доросли до определенной высоты, эта вера была им необходима. Почему мы должны осуждать их за этот шаг, за их выбор? Зачем отрекаться от 600-летнего православного развития? Как можно хулить национальную Пермскую церковь, которую создал святитель? Думаю, что неспроста и «Житие» Епифания Премудрого, повествующее о деяниях святого, завершается плачем пермян, узнавших о смерти своего крестителя. – Павел Федорович, на ваш взгляд, в каком направлении будет развиваться «стефановедение» в дальнейшем? Есть ли у нынешних исследователей шанс открыть новые источники и памятники, связанные с эпохой С.Пермского? – Открытия новых памятников, в том числе написанных зырянским алфавитом, обязательно последуют. Ведь удалось же не так давно московскому историку Борису Морозову обнаружить в древних книгах со старославянскими текстами слова на древнепермском языке. Просто надо знать, где и что искать. Можно предположить, что, когда в русской церкви утверждалось единообразие в ведении церковных служб, богословские сочинения, написанные стефановской азбукой, изымались, вывозились. Куда? Например, в монастыри, где сосредотачивались архивы, библиотеки. Мне кажется, что стоит прислушаться даже к такой на первый взгляд невероятной идее: рукописные книги на пермском языке могли очутиться в библиотеках православных монастырей на Афоне. Почему бы нет? Ведь известно, что рукописи не горят. Беседовала Анна СИВКОВА. |