| Дым Отечества |

16 августа 2008 года |

Казымский мятеж / 75 лет назад в зауральской тундре было подавлено сопротивление восставших

Лучшие стрелки национальной олимпиады среди кочевников Югры. 1939 г.

Одна из первых роженицказымской культбазы. 1936 г.

Школа для детей кочевников. 1936 г.

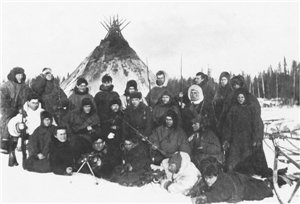

Опергруппа ОГПУ, проводившая карательную экспедицию против остяков и самоедов. 1934 г.

Несмотря на начавшуюся в 90-е годы эпоху гласности, в истории нашей республики и всего региона продолжает оставаться немало белых пятен. В частности, совсем или почти нет исследований, посвященных взаимоотношениям в минувшем коми с соседними народами. Между тем на протяжении столетий зыряне активно осваивали Сибирь, бок о бок с сородичами – финно-угорскими народами – занимались оленеводством. А после Октябрьской революции были вместе втянуты в набирающее обороты «культурное строительство». Среди множества других трагических событий, сопровождавших это «строительство», несколько особняком стоит Казымский мятеж, случившийся в тундре в 1933 году. Прежде всего из-за того, что об этом сопротивлении аборигенов тундры советской власти известно очень мало. Поездка на недавно прошедший в Ханты-Мансийске финно-угорский конгресс позволила составить о восстании сородичей более детальное представление. Прежде всего благодаря знакомству с исследованием О.Ерныховой, куда впервые включены засекреченные до последнего времени архивные документы. Работа О.Ерныховой небольшим тиражом была издана в Ханты-Мансийске и для многих продолжает оставаться недоступной. Эхо революции Ханты-Мансийский автономный округ – восточный сосед Республики Коми. Часть внешних границ Югры, протяженность которых составляет 4750 километров, примыкает к границам Коми. Но это не единственная точка соприкосновения. Огромная территория округа, которая по размерам превосходит параметры всех европейских государств, за исключением Франции, издавна населялась разными народами: ненцами, манси, ханты, коми-зырянами. Последние, переняв у своих сородичей их традиционный уклад жизни, связанный с оленеводством, в XIX веке стали наряду с аборигенами полновластными хозяевами Обь-Иртышских просторов. Они бок о бок пасли оленьи стада, делили тяготы кочевой жизни... И одновременно попали под «юрисдикцию» «Временного положения об управлении туземными народностями и племенами северных окраин РСФСР», утвержденного ВЦИК и Советом народных комиссаров осенью 1929 года. До Октябрьской революции в отношении коренных народов Севера действовал устав «Об управлении инородцами», предоставлявший им административную самостоятельность и делавший ставку на родовые советы. Новый документ советской власти родовые советы и собрания не отвергал, а узаконивал вновь. Кроме того, еще в 1925 году постановлением ВЦИК и СНК малочисленные народности Севера были освобождены от всех общегосударственных налогов и сборов. Это преследовало благую цель: улучшить экономическое положение малых народов. Однако благие намерения цели не достигли. С середины 20-х годов северные народы почувствовали себя в еще более жестких тисках. В лавках Госторга на факториях цены взметнулись так, что все оленеводы в одночасье превратились в должников. Были установлены непомерно высокие арендные ставки за пользование рыбоугодьями. По тундре прокатился ропот... Ответом на него стала провозглашенная в 1929 году государственная программа на форсированное строительство социализма. Вместо чума – культбаза В 1930 году президиум ВЦИК принял постановление «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера», в том числе и об образовании Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) округа. Это событие преподносилось как достижение советской национальной политики. Между тем оно лишало коренных жителей всякого самоуправления. Ведь они оставались в тундре, а власть сосредотачивалась в населенных пунктах. Во главе родовых советов стояли уважаемые и, как правило, состоятельные люди, которые отныне объявлялись классовыми врагами. В связи с последовавшими вскоре арестами кулаков и шаманов повсеместно в тундре настороженность к новой власти сменилась на гнев, непримиримость. Огромные пространства тундры предоставляли коренным народам относительную свободу и возможность маневрировать. Это же стало «головной болью» партийно-советского аппарата на местах. С начала 30-х годов в целях улучшения контроля над инородцами Севера было решено строить поселки-культбазы, где бы сосредотачивались социально-культурные учреждения. Эти поселки планировалось сделать привлекательными, посещаемыми для оленеводов. Весной 1930 года на территории округа вбили первые колышки под казымскую культ-базу, сыгравшую как положительную роль в развитии края, так и трагическую. Культбаза получила название одноименной реки, места древних кочевий казымских хантов. Здесь появились больница, школа-интернат, ветеринарный пункт, даже краеведческая комната. Местное население тоже привлекалось на новостройку. Уже к концу 1931 года образцово-показательный поселок готов был принять остяков (хантов) и других кочевников. Но тут случился конфуз. Аборигены тундры отказывались от услуг учреждений культбазы. Конечно, сыграло свою роль то, что веками никаким соцкультбытом, к тому же за пределами своих кочевий и юрт, ханты не пользовались. Чтобы привлечь их сюда, требовались время, такт, разъяснительная работа. Руководители культбазы между тем пускали в ход разные уловки. Так, первым роженицам, согласившимся родить в больнице, делали специальные подарки. Из Москвы, якобы от товарища Сталина, одной из них, к примеру, вручили швейную машинку «Зингер». Сопротивление встретило введение обязательного обучения остяцких детей. Родители были встревожены за своих чад, никто добровольно приводить детей в школу и оставлять их здесь надолго не соглашался. Районный туземный совет в ответ на это вынес решение о привлечении родителей, не желавших отдавать детей в школу, к судебной ответственности. Фабриковались всякого рода угрозы, якобы исходящие из центра. Дошло до того, что остяков начали открыто шантажировать высылкой. Самоеды (ненцы) с такими методами не смирились, откочевали в дальние урочища и даже не показывались на факториях. А остяки с воем и плачем начали привозить детей на культбазу. Всего таким образом в здешнюю школу было собрано 48 детей из кочевых семей. Знак рода Возможно, при более грамотной и выверенной линии работы оленеводы бы приняли школьное образование, не стали бы столь болезненно реагировать на временный разрыв с детьми. Но тут вмешался случай. В школе вспыхнула эпидемия ветряной оспы. В интернате объявили двухнедельный карантин. Заведующая культ-базой запретила к больным детям допускать родителей. Они приезжали, проживали два-три дня и, не повидавшись с детьми, вынуждены были возвращаться в свои юрты. По тундре вновь прокатился ропот недовольства. Эти события наложились на другие нововведения: возросшие мясопоставки, причисление оленеводческих семей к кулацким. Представители местных властей то и дело наведывались к оленеводам вооруженными, стращали их, после чего уезжали, экспро-приируя для личных нужд по нескольку оленей. Руководителем сопротивления на Казыме стал остяк Иван Ерныхов, хозяин большой семьи и владелец оленьего стада в 168 голов. По хантыйскому обычаю он изготовил деревянную дощечку, на которой обитатели всех юрт должны были поставить свои тамги – родовые знаки. Эта дощечка, «покочевав» по тайге, должна была возвратиться владельцу. Вписавшие туда свои родовые знаки высказывались за проведение собрания всего «казымского мира». С соблюдением всех предосторожностей дощечка обошла казымских хантов. Собрание состоялось. Непременная часть таких сборов – камлание шамана. Наконец объявлен вердикт: «Бог наше решение одобрил, и русским подчиняться не надо». Под «русскими» подразумевались власти, почти сплошь состоящие из людей приезжих. Первым актом неподчинения стало «вызволение» детей из культ-базовской школы. Почти одновременно туда нагрянули более сотни оленьих упряжек, и за каких-то десять минут всех детей разобрали. Случилось это 28 декабря 1931 года. Это же стало первым этапом начавшегося восстания. «Пугать нас не надо» В крае набирало обороты выявление классовых врагов. Один за другим в застенках ОГПУ исчезали хозяева остяцких юрт. Оставшиеся снова и снова созывали собрания, на которых звучало непримиримое: «Советской власти не подчиняться». Остяков поддерживали самоеды (ненцы). С 1933 года волнения от культ-базы переместились в верховья реки Казым, в район священного озера Нумто. Кочевниками этот этап восстания назывался «самоедская война с русскими». По преданию, на озере Нумто жила казымская богиня, здесь находилось крупное святилище хантов и ненцев. Это святое место коренными жителями никогда не облавливалось, оставаясь лишь местом поклонения. Новые власти, проигнорировав национальные и религиозные особенности, запланировали организовать на озере промысел. Здесь водилась ценная рыба – сырок, которая и должна была стать объектом лова. Ни организация промысла, ни схема транспортировки рыбы не были продуманы изначально. В итоге весь улов даже за последующие 1937-1938 годы никуда не вывезли, он сгнил. Но цена этого промысла оказалась гораздо выше стоимости и всей выловленной, и испортившейся рыбы. Оленеводы пришельцев-промысловиков встретили в штыки. На подступах к Нумто они приготовились держать оборону. К непокоренным аборигенам зачастили группы представителей из центров округа. Ханты и ненцы вручали им письменные требования отказаться от организации рыбного промысла на озере, а также освободить арестованных до этого оленеводов. Делегации из округа вели себя по-разному: иногда нахально, дерзко, а то и воинственно. Угрожали: «Вот вышлем аэропланы, пошлем солдат, и всех вас раздавят». «Мы власть не задеваем, подчиняемся, – констатировали защитники Нумто. – Налог сколько ни плати – все просят. Пугать нас не надо...» Секретная операция В декабре 1933 года после одного из собраний с непременным камланием шаман огласил «мнение» бога: «Смерть русским». В это время в юртах ненцев и хантов лежали связанными члены пятой, последней, группы представителей власти, приехавших к озеру Нумто. Все семеро после условной команды «та та» были задушены. С сотрудником «Уралпушнина» восставшие отправили свои требования к советской власти. Было решено пока оставаться на месте и держать наготове оружие. (К слову, после трагических событий у восставших было обнаружено и изъято всего шесть винтовок.) В это время к юртам вогулов (манси) были направлены посыльные с просьбой присоединиться к ним. Но те, как и оленеводы-зыряне, были не готовы на такой отчаянный шаг. Остяки же и самоеды «сожгли» за собой все мосты. Они приняли решение о создании отряда для сопротивления советской власти. На последнем собрании они еще раз подтвердили, что «при советской власти нам живется плохо, советская власть выслала кулаков и морит их голодом, заморит и всех нас». Весть о восстании быстро распространилась по тундре. Казымский мятеж поставил на ноги не только руководство округа, но и Уральского обкома, а сотрудники ОГПУ получили срочный приказ: «В ружье!» Операция по поимке восставших была объявлена сверхсекретной. В это же время из Москвы для поимки непокорных были запрошены самолеты, а в случае необходимости и дополнительные войска. Восставшие ханты и ненцы, узнав о приближении карательных сил, приняли решение разъехаться по стойбищам, а части людей предстояло отправиться в отдаленную Надымскую тундру. О том, как в деталях проводилась карательная экспедиция ОГПУ, по свидетельству О.Ерныховой, документов почти не осталось. Известно лишь, что между мятежниками и опергруппой состоялся бой, в ходе которого трое чекистов были убиты. Из числа восставших погибли Г.Сенгепов и его жена, подносившая во время перестрелки мужу патроны. На подавление восстания из Москвы прибыл аэроплан, позволивший в короткие сроки выловить всех мятежников. Скрыться удалось лишь ненцу Вылла Енгуха, которого так и не обнаружили. Смерть за смерть Народная память хантов и ненцев с поимкой мятежников, правда, связывает события куда более кровавые. Старожилы и свидетели ареста восставших рассказывали, что при этом погибло два-три десятка мирных жителей: жены и даже дети кочевников. Всего за время проведения операции были арестованы 88 человек, из которых 34 впоследствии были освобождены «за маловажностью преступления и социально близкой нам (рабочим и крестьянам) прослойке». Трое скончались во время следствия. Тогда же умер и один из идейных вдохновителей восставших туземцев Иван Ерныхов. По завершении следствия и суда 38 кочевников получили различные сроки тюремного заключения, а 11 были приговорены к расстрелу. Арестованных хантов и ненцев увозили из родных мест на оленьих нартах, привязанных спиной друг к другу. Многим узникам уже не суждено было возвратиться назад. Подавление восстания обескровило тундру. После ареста мятежников конфискации подверглось их имущество, оленьи стада. В крае нависла угроза голода, взметнулась вверх «кривая» смертности. Положение усугубилось тем, что на мятежные территории в это же время стали привозить спецпереселенцев, симпатизировавших восставшим. Царящие настроения в Обь-Иртышском регионе превратили его в «пороховую бочку». Во все уголки края направлялись спецагенты ОГПУ, целью которых было изучение на местах политической обстановки и предотвращение нового мятежа. Любое проявление недовольства новой властью отныне здесь пресекалось на корню. Зырянский расчет Почему восставших сородичей не поддержали манси и коми-зыряне? Этот вопрос звучит на протяжении всего исследования О.Ерныховой. Автор попыталась найти объяснение «бездействию» некоторых аборигенов тундры. Коми-зыряне «присутствуют» на многих страницах исследования. Они тоже оленеводы, но в то же время разительно отличаются от своих собратьев по традиционному хозяйствованию. Без выдвижения зырян не обходятся ни одни выборы, будь то в районный или туземный совет. Ведь большинство из них, в отличие от хантов и ненцев, грамотны. К тому же, кроме коми, знают другие языки. На всех переговорах оленеводы-зыряне выступают толмачами. Не встречают они в штыки и решение властей об обучении детей грамоте на культбазе. Более того, их дети обучаются в одном классе вместе с русскими. Эти классы так и называются: русско-зырянские. Одна из особенностей менталитета коми-ижемцев (именно они составляли костяк зауральских оленеводческих хозяйств) с особой силой как раз и проявилась во время описанных событий. Автор называет это возобладанием здравого смысла. Но к этому можно присовокупить и другие черты характера коми оленеводов: расчетливость, сметку. Как иначе объяснить такой факт? В 1932 году на одно батрацкое хозяйство остяков в округе приходилось по 2,5 оленя, в то время как зырянин-батрак без опасности экспроприации содержал в среднем по 90 оленей. Разнилось поголовье и в кулацких хозяйствах: у остяков «кулак» имел 244 оленя, зырянин аж 622. Как зырянам удалось не оставаться внакладе и договариваться с властями, остается лишь догадываться. Ханты, так же как и зыряне, в 30-е годы на территории Югры подпадали под классификацию кочевников. И те, и другие испытали на себе бремя налогов, мзды, угрозы оружием. Но когда нависла опасность лишиться всего и вся, остяки и самоеды выбрали в качестве протеста самый кардинальный, опасный путь – решились на восстание. Оленеводы-зыряне поступили иначе. Большинство хозяйств сократили свои стада до минимума – показателей бедняцких хозяйств. А чтобы не попасть под «ликвидацию», еще в 1931 году они первыми в Казымском регионе организовали оленеводческий колхоз. (Любопытно, что коллективное хозяйство в сводках того времени именуется «кулацким».) В 1933 году колхоз зарегистрировали. Таким образом многим из них удалось избежать раскулачивания и сохранить оленье стадо. Позже в этот колхоз, который носил фамилию некоего Скачко, вошли и ханты. А после подавления Казымского мятежа в этот же колхоз поступили и олени, конфискованные у восставших остяков. Стоит добавить, что 60 лет спустя, в 1993 году, прокуратура Тюменской области рассмотрела дело о Казымском восстании. Но тогда в реабилитации 49 его участников было отказано. Публикацию подготовила Анна СИВКОВА. Ханты-Мансийск – Сыктывкар |