| Дым Отечества |

28 апреля 2012 года |

Ученая зыряночка/ Тамара Беленкина - живая связующая нить довоенного и современного краеведения

Тамаре Томовой 16 лет.

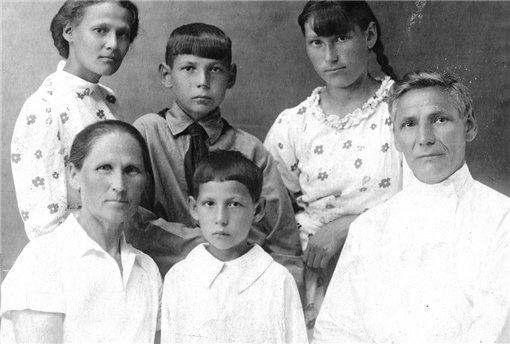

Семья Томовых. 30-е годы.

В этом году исполняется 90 лет Обществу изучения Коми края. В 20-е годы оно объединило когорту людей, неравнодушных к прошлому, к настоящему, к будущему своей родины. Краеведческое объединение за короткий срок выросло, став одним из самых заметных, авторитетных научно-общественных движений нашего края. С 90-х годов ХХ столетия в Республике Коми Общество изучения Коми края воссоздано вновь. Кто стоял у истоков краеведческого движения в нашем крае, какие задачи ставили и решали исследователи-энтузиасты, что оставили в наследство потомкам? Кто их преемники, благодаря кому изучение прошлого Коми республики остается на высоком уровне, каковы перспективы краеведческого движения? Об этом читайте в новой рубрике приложения «Дым Отечества». Пик интереса к прошлому Коми края пришелся на 20-е годы, именно тогда было создано Общество изучения Коми края. После разгрома в 30-е годы этой общественной организации на краеведение, интерес к прошлому было наложено табу, в течение десятилетий культивировалось предвзятое мнение о родиноведении, отождествляемое с национализмом. Но, несмотря ни на что, всегда были люди, стремившиеся исследовать разные страницы истории Коми края, год от года, от десятилетия к десятилетию поднимавшие планку этого изучения на все более высокий уровень. Среди тех, кто с 50-х годов ХХ столетия посвятил себя исторической науке, была и уроженка Сыктывкара Тамара Ивановна Беленкина. Тамару Ивановну по праву можно назвать патриархом среди коллег-историков. Перед ее глазами – весь суматошный, трагический, созидательный ХХ век. В следующем, 2013 году она готовится отметить свое 90-летие. Девять десятилетий вместили в себя калейдоскоп событий, утрат, обретений. И немерено труда. Тамара Томова появилась на свет 1 января 1923 года. Ее родители были примечательные для своего времени люди. Отец, Иван Алексеевич, уроженец деревни Жидач Ыбской волости, до Первой мировой войны успел дослужиться до продавца в магазине «Наследники Сумкина». С империалистической войны попал на гражданскую, воевал в Красной армии. После демобилизации возвратился в Усть-Сысольск, где занимал ответственные должности. В 1937 году его выдвинули на пост председателя Сыктывкарского горсовета. Нетрудно догадаться, чем такое выдвижение в тот период было чревато. В должности председателя горсовета И.Томов «продержался» всего несколько недель. Затем был объявлен «врагом народа», заточен в тюрьму. Однако ему, одному из немногих, удалось доказать свою невиновность, а в 1939 году добиться восстановления в рядах партии. Мать Тамары – Александра Ивановна – крестьянская дочь из деревни Койтыбож, тоже работала в магазине «Наследники Сумкина», где и познакомилась с будущим мужем. В 1919 году она, в один день с Домной Каликовой, вступила в партию большевиков. Работала в штабе Вычегодского фронта, затем секретарем женотдела в Усть-Сысольске, в совпартшколе, в облисполкоме, начальником отдела кадров в наркомате финансов Коми АССР. Старшая Тамара была одной из четырех детей четы Томовых. Отличницу, общественницу одноклассники называли «Т квадрат»: такое прозвище к девушке прикрепилось за то, что ее имя повторялось и в фамилии. В 1939 году фотография Тамары Томовой была опубликована в газете «За новый Север». С этой фотографией связана целая история. Путь до школы у Тамары проходил мимо знакомой всему городу «Фотографии Кулаковых». На крыльце ателье частенько сиживал Георгий Кулаков, потомок знаменитой фотодинастии, тоже фотограф. Именно он и сделал для газеты «За новый Север» снимки отличников сыктывкарских школ, в том числе Тамары. Ее портрет он подарил родителям девушки, когда уходил на фронт. С отличием закончив в 1940 году школу, Тамара ринулась «покорять мир». Поехала в Москву, поступила в институт философии, литературы и истории (МИФЛИ). Лекции здесь читали известные историки Б.Греков, К.Базилевич, И.Рейснер... Преподаватели очень благожелательно относились к студентке-провинциалке, Б.Д.Греков ласково называл ее зыряночкой. И энергии, и времени хватало на все: библиотеки, театры, консерваторию... Тамара стала любимицей у преподавателя по гимнастике. 22 июня 1941 года Т.Томова сдала последний экзамен по археологии за первый курс. В этот же день началась война. МИФЛИ в переполненных теплушках эвакуировали в Ашхабад. В эвакуации этот вуз ликвидировали, преподавателей и студентов перевели на исторический факультет МГУ. После сдачи летней сессии, в августе 1942 года, студентов привезли в Свердловск. И лишь еще год спустя состоялось долгожданное возвращение в Москву. С первого же семестра Тамара Томова занималась в семинаре Бориса Дмитриевича Грекова, который привил интерес к истории крестьянства и к Древней Руси. «Взаимоотношения Новгорода и Киева в IX-XII вв.» – так называлось дипломное сочинение студентки из Сыктывкара. Учебу она закончила в 1945 году и была рекомендована в аспирантуру. Успешно сдала вступительные экзамены, зачислили для последующего обучения. Увы, на учебу девушка не пришла: заболела малярией, приехал отец, увез в Сыктывкар. После выздоровления стала преподавать в партийной школе, одновременно вела занятия в Коми пединституте. В начале 50-х годов появились первые рецензии молодой преподавательницы на страницах газеты «За новый Север» на новые постановки драмтеатра, а также на вышедшие в прокат исторические фильмы. В эти же годы Тамара Ивановна активно занималась наукой, историческими разысканиями. Их итогом стала кандидатская диссертация «Классовая борьба в Коми крае в период разложения и кризиса крепостного строя в России (конец XVIII – первая половина XIX в.)», успешно защищенная в 1958 году в МГУ. В работе впервые были выявлены, скрупулезно проанализированы крестьянские выступления в нашем крае, дана яркая характеристика крестьянских вожаков. Помимо материалов из сыктывкарских архивов, Тамара Ивановна изучала документы из архивохранилищ Вологды, Архангельска, Ленинграда, Москвы. За годы работы в Коми пединституте Тамара Ивановна прошла путь от ассистента кафедры истории до заведующей кафедрой, с 1959 по 1964 год работала деканом истфака. После открытия Сыктывкарского университета кафедру истории из КГПИ перевели в СГУ. Здесь Тамара Ивановна снова погрузилась в непочатый край работы. Читала фундаментальные курсы по истории СССР, Коми АССР, источниковедению, историографии, руководила курсовыми и дипломными работами. Тамара Ивановна была скупа на похвалу. Для студентов высокой оценкой звучали ее слова «Ну, кое-что сделано». Это означало, что она довольна проделанной работой. Научную литературу в то время в Сыктывкаре было не купить, поэтому в распоряжение студентов она предоставляла свою богатую личную библиотеку. При этом, в отличие от некоторых коллег, никогда не ставила никаких условий, например, бережно обращаться с книгами, не мять листы и т.д. Как настоящему наставнику, ей был важен лишь результат: сумма знаний, почерпнутых из книг, и умение их использовать в научной работе. Вот несколько мнений бывших учеников Тамары Ивановны. Н.А.Морозов: «Т.И.Беленкина больше, чем кто-либо из преподавателей, сумела повлиять на исторический способ мышления будущих историков. Ее преподавательской манере были присущи высокий профессионализм и глубокая интеллектуальность». Л.А.Максимова: «Фундаментальность и основательность в научной работе – это главное, чему мы прежде всего научились у Тамары Ивановны». Э.В.Роттэ: «Блестящее лекторское мастерство Тамары Ивановны мы оценили еще на втором курсе. Со студентами она держала дистанцию, что породило предубеждение о недоступности личного, дружеского общения. Однако когда во время работы в школе у меня возникли проблемы, именно Тамаре Ивановне я написала о них. Она тут же ответила, поддержав меня, за что до сих пор благодарна ей». Работа с аспирантами, с учителями из школ республики, циклы передач по республиканскому телевидению об истории Коми АССР, подготовка учебных пособий по истории Коми края... Это и многое другое составляло суть и смысл ежедневной деятельности историка Т.Беленкиной. В 1960-е годы в стране вновь оживилось краеведческое движение, в школьных учебниках по истории стали предусматриваться вопросы, требующие и краеведческих знаний. Сразу же понадобились издания в помощь учителям. Уже в 1960 году Т.Беленкина и Н.Копычев подготовили пособие по дореволюционной истории Коми края «Прошлое коми народа на уроках истории». В новом издании этого пособия, увидевшем свет в 1966 году, Т.Беленкина изложила материал до конца XIX века, включив в него и вопросы культуры. Тамара Ивановна стала автором и учебного пособия для учащихся 7-8 классов «Наш край в истории СССР», напечатанного в конце 60-х годов и выдержавшего несколько изданий. Яркой особенностью этого пособия стало то, что в школьный учебник впервые были включены отрывки из летописей, дневников путешественников, наказов крестьян, донесений должностных лиц. На его страницах впервые были помещены фотографии и фотокопии документов. Основным направлением научных исследований Т.Беленкиной все эти годы оставалась история Европейского Севера и Коми края в досоветское время. В 70-80-е годы в стране особое внимание обращали на изучение сельского хозяйства и крестьянства, проводились различные всесоюзные симпозиумы по аграрной истории. Непременным участником всех этих конференций и встреч была Тамара Ивановна, к мнению которой прислушивались, а с предложениями и замечаниями считались. В научных планах Беленкиной значилась и подготовка докторской диссертации «Крестьянство Севера (конец XVIII – первая половина XIX в.)». Однако доктором исторических наук она не стала. Причины этому разные: много сил и энергии, вкладываемых в руководство кафедрой истории СССР в Сыктывкарском университете, трудности, связанные с изданием монографии, смерть научного наставника Анатолия Всеволодовича Фадеева... Бесспорно одно: несмотря на отсутствие докторской степени, Тамара Ивановна создала свою научную школу, помогла проторить путь к научным вершинам ученикам, ставшим докторами наук. Т.Беленкина уже много лет находится на заслуженном отдыхе. Но это не служит помехой, преградой для общения с учениками, с молодыми исследователями. Для каждого из них у нее наготове консультация, совет, поддержка. Свою актуальность сохраняют и стихи, когда-то посвященные Тамаре Ивановне коллегой в СГУ Ю.Д.Марголисом. Полетел бы я на север, Врач послал меня на юг. Хоть не сват я и не деверь, Но придумал я не вдруг: Тамара Ивановна Беленкина Ахматовой была бы в Переделкино. Обуховой на театральной сцене, Бугримовой на цирковой арене. Буденным выступала б на параде И Аллой Пугачевой на эстраде. Пускай вам много лет, А вы еще такая дева, Вы просто коми королева. Ольга БОНДАРЕНКО, историк. |